目次

なぜ筆算でミスが起こるのか?原因を知ろう

筆算のミスは、「丁寧にやれば防げる」と思われがちですが、実際には多くの子どもが繰り返し同じ間違いをしてしまいます。

これは単なる不注意ではなく、根本的な原因があるケースも多く、まずは“なぜミスが起こるのか”を知ることが対策の第一歩になります。

筆算ミスの原因には、数字の書き間違い・桁のズレ・計算手順の混乱といった「操作ミス」だけでなく、計算の意味やルールを正しく理解できていないことが隠れている場合もあります。

さらに、「わかっているはずなのに間違える」というケースでは、集中力や思考の整理力が影響していることもあります。

ミスの原因を見極めるためには、よくあるパターンや子ども自身の傾向を知ることが重要です。

以下では、筆算ミスの主な要因を3つの視点から詳しく解説していきます。

よくある3つのミスパターン

筆算のミスには、いくつかの共通するパターンがあります。

中でも多いのが、「桁をそろえずに書いてしまう」「数字を見間違える」「途中の計算を飛ばす」といった基本的なミスです。

これらは注意不足に見えて、実は習慣や理解の浅さが関係していることもあります。

子どもは計算に慣れていく中で、手順を省略しようとしたり、スピードを優先したりして、つい基本をおろそかにしてしまうことがあります。

また、筆算のルールがまだ定着していない場合には、どこで間違ったのか自分で気づけないことも多いです。

だからこそ、どんなミスが多いのかを知り、事前に意識させることが大切になります。

よく見られる筆算ミスの例としては、次の3つが挙げられます。

- 桁のずれや数字の書き間違い

- 計算途中の省略・飛ばし

- 前の計算ミスをそのまま引きずってしまう

以下で詳しく解説します。

- 桁のずれや数字の書き間違い

筆算では数字の位置がずれると、正しい答えには絶対にたどり着けません。

たとえば、十の位と百の位が揃っていないと、足し算や引き算の結果が大きく狂ってしまいます。

また、0や6、8など似た形の数字を見間違えたり、雑に書いて判別できなくなることもミスの原因になります。

丁寧に数字を揃えて書く習慣が重要です。

- 計算途中の省略・飛ばし

「もうわかってるから」といった気持ちから、途中式を省略したり飛ばしたりするケースが多く見られます。

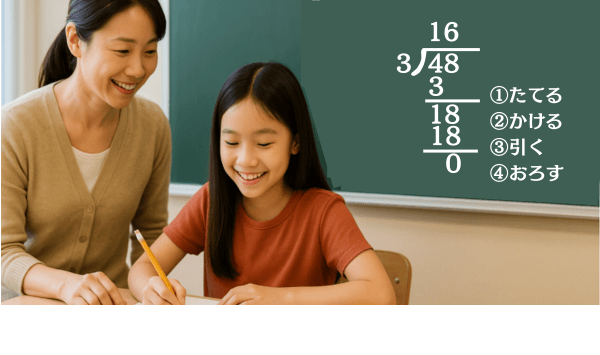

特に掛け算や割り算などの多段階の計算では、1つ飛ばすだけで答えが間違ってしまいます。

慣れや油断からの省略は、大きなミスにつながりやすいです。

- 前の計算ミスをそのまま引きずってしまう

最初のステップでミスをしてしまうと、それ以降の計算がすべて間違った数字に基づいて進んでしまいます。

これを「伝播ミス」とも言います。

子どもは途中で「あれ?」と思っても、戻って確認せずに進めてしまうことがあるため、前の答えを見直す癖をつけることが大切です。

これらのミスは、どれも「気をつけていれば防げる」ものに見えますが、子どもにとっては習慣やスキルがまだ未発達な部分です。

だからこそ、保護者や先生が意識的に指導し、定着を促すことが重要になります。

ケアレスミスと理解不足の違い

筆算のミスには、大きく分けて「ケアレスミス」と「理解不足」によるものがあります。

この2つは原因も対処法も異なるため、まずはどちらのタイプのミスかを見極めることがとても重要です。

うっかりタイプなのか、そもそも理解が足りないのかを区別しなければ、適切な指導ができません。

ケアレスミスは、やり方を理解しているにもかかわらず「急いでいて数字を写し間違えた」「符号を見落とした」といった、注意力の欠如が原因です。

一方で、理解不足によるミスは「筆算の仕組みを正しく覚えていない」「位取りが理解できていない」など、学力の土台に問題があるケースです。

どちらも見た目の結果は「間違い」ですが、改善の方向性はまったく異なります。

見分け方のポイントとしては、以下のような違いがあります。

- ケアレスミス:やり直すと正解できる、同じ間違いをしない

- 理解不足:何度やっても同じ箇所で間違える、説明ができない

この違いを踏まえることで、より的確な学習支援が可能になります。

以下で詳しく解説します。

- ケアレスミスの特徴と対処法

🟢 特徴:

ケアレスミスは、知識や方法は理解しているのに、注意不足や集中力の欠如などで起こるミスです。

たとえば、「数字を写し間違えた」「符号(+−)を見落とした」「途中の繰り上がり・繰り下がりを忘れた」といったものが典型例です。

🟢 見分けるポイント:

- 解き直すと正答できる

- 同じ問題を繰り返しても、毎回違うミスをする

- 説明を聞けばすぐに理解して修正できる

🟢 対処法:

- 解答後に1〜2分でできる「見直しタイム」を設ける

- チェックリスト(「数字は正しく写した?」「桁は合ってる?」など)を活用する

- スピードを意識しすぎず、正確さを優先するよう声かけをする

- 理解不足の特徴と対処法

🟢 特徴:

一方の理解不足は、筆算の仕組みや手順そのものが曖昧な状態です。

たとえば、「位取りの意味が分かっていない」「繰り上がりや繰り下がりの概念が理解できていない」といったケースです。

🟢 見分けるポイント:

- 何度解いても同じところで間違える

- どうしてそう答えたのか説明できない

- 問題の意味やルール自体があやふや

🟢 対処法:

- 教え直しが必要。

- 図や具体物を使って概念を再確認

- 「どうしてこの答えになるのか?」を一緒に確認する

- 基礎問題に戻って反復練習をする

このように、筆算のミスには同じ「間違い」でも背景が大きく異なります。

まずはタイプを見極めて、それぞれに合ったアプローチをとることが、効率的な学習の鍵となります。

筆算のミスが多い場合、四則計算そのものの理解を深めることも重要です。

→ 〖完全版〗足し算・引き算・掛け算・割り算の教え方|子どもにわかる基本とコツ

「わかっているのに間違える」理由とは

「わかっているのに間違えてしまう」という悩みは、多くの小学生が筆算で直面する問題です。実際に理解しているのにミスが続くと、自信を失い、「自分はできない」と思い込んでしまうこともあります。

まずは、このような現象がなぜ起きるのかを知ることが大切です。

このようなミスの原因は、注意力の一時的な低下や、計算の途中での混乱、または「わかっているつもり」になっていることが多いです。

特に筆算では、複数のステップを正確に処理しなければならず、少しの気のゆるみや理解のあいまいさがミスにつながりやすくなります。

つまり、理解と実行の間には見えないギャップが存在しているのです。

こうしたギャップを埋めるには、ただ解かせるのではなく「どのように考えたのか」を確認することが大切です。

「言葉で説明できるか」「途中式に一貫性があるか」をチェックすることで、本当に理解できているかを見極められます。以下で詳しく解説します。

- 理解しているのにミスが起こる3つの原因

🟢 注意力の一時的低下

集中力が途切れた瞬間、数字の読み間違いや桁ずれが発生し、実力を出し切れないことがあります。

🟢 計算手順への混乱

筆算は複数ステップが連続します。「引き算 → 次の繰り下がり」などの順序が曖昧だと、途中でつまずいてミスが生じやすいです。

🟢 「わかっているつもり」状態

理解した気になっていても、口頭説明や自分で手順を言語化できない場合は、本質的には理解が浅いまま進んでいる恐れがあります。以下で詳しく解説します。

- なぜこのギャップが生まれるのか?

筆算には「理解」と「実行」の間に見えにくいズレが存在します。

- 理解:どのステップで何をするかを論理的に理解している

- 実行:実際に正しく手を動かし、数字を置くこと

この2つが連動していないと、「わかっているのに間違える」状態が続いてしまいます。

特に繰り上がり・繰り下がりの処理や、途中式の整理が曖昧だと、中断した時に流れを見失いがちです。

- 本当の理解を確認するためのチェックポイント

🟢 声に出して説明できるか

「どうしてこの数字を引くの?」を説明させると、理解が定着しているかが明らかになります。

🟢 途中式に一貫性があるか

数字や位がずれていないか、ステップごとに式を確認させるとミスの防止につながります。

🟢 繰り返し練習が効果的

同じレベルの問題を繰り返して解かせることで、「できる」感覚と自信が少しずつ育っていきます。

このように、理解と実行のズレを放置せず、声掛けやチェックで橋渡しすることで、筆算ミスを確実に減らすことができます。

筆算ミスを減らす3つの重要チェックポイント【家庭でできる】

筆算でのミスを減らすには、毎回の計算で「確認すべきポイント」を習慣化することが重要です。

家庭学習の中でも、3つの簡単なチェックを取り入れるだけで、計算精度が大きく変わります。

特に低学年から意識づけておくことで、学年が上がっても安定した力を保てるでしょう。

ミスの多くは「うっかり見落とし」や「途中式の混乱」「見直し不足」に起因します。

これらは学力の差というより、習慣や取り組み方の差から生じることがほとんどです。

つまり、正しいポイントを押さえれば、誰でも改善が可能ということです。

チェックポイントを明確にすることで、子ども自身が「どこで間違えやすいか」に気づけるようになります。

次に、家庭でできる筆算ミスを防ぐチェックポイントを3つ紹介します。

それぞれの実践法を取り入れて、着実に精度を高めていきましょう。以下で詳しく解説します。

計算の前に「数字の見落とし」を防ぐチェック

筆算のミスを防ぐためには、計算に入る前の「確認」がとても大切です。

特に数字の見落としは、正しく理解していても簡単にミスにつながる落とし穴。

計算ミスの多くは、ケアレスミスというより「確認不足」によって引き起こされています。

子どもは焦って計算に取りかかりがちですが、その前に問題文や式の数字をじっくり見直すことで、見落としや写し間違いをかなり減らせます。

落ち着いて確認する習慣をつけることで、計算の精度も格段に上がっていくでしょう。

具体的には以下のポイントに注意することで、「うっかりミス」を未然に防げます。

以下のポイントを意識することで、「数字の見落とし」を事前にしっかり防げます:

- 式と問題文の数字が一致しているか

ノートに写す前に「12+34=」など式の数字を指でなぞりながら声に出すと、写し間違いを防ぎやすくなります。 - 位取りや符号の書き洩れチェック

例えば、マイナス符号「−」「小数点」「ゼロ」などは意外と抜けやすい要素。書き写したあとに「あれ?全部入ってる?」と確認しましょう。 - 転記ミスの二重チェック

問題用紙→ノートへの転記は、1問ごとに「絵・図・数字」全体が合っているか、再度目を通す習慣をつけると有効です。

途中式を整理するための確認法

筆算ミスを防ぐには、途中式を整理して書くことがとても重要です。

計算が複雑になるほど、数字のズレや記入ミスが起きやすくなりますが、丁寧に式を並べるだけで大きなミスを回避できます。

特に、数字が桁違いにズレたり、途中の計算を飛ばしてしまうようなミスは、式の並び方が原因になっているケースが多いです。

式を丁寧に整理することで、自分でも見直しやすくなり、どこで間違えたのかが明確になります。

以下では、具体的な途中式の整理法や、子どもが続けやすい確認ポイントについて詳しく解説します。

以下のように、途中式を整理するための確認法を具体的に解説します。

- 桁をそろえて縦に揃える

各位が正しく揃っていれば、ズレによる計算ミスが格段に減ります。特に掛け算や割り算の筆算では、位のずれが間違いのもとです。 - 色ペンや定規を使って段を分ける

各工程ごとに色分けしたり、線を引いたりすると、どこに何を書いたかが一目でわかるようになります。 - 「次の行に移る前に合っているか」を確認

各ステップ終了後に一呼吸おいて「この行は正しいかな?」と声に出す習慣があれば、ミスに気づきやすくなります。

このような整理法を日々の学習に取り入れることで、筆算ミスはかなり減らせます。

「見直し」の習慣化に効く声かけと工夫

筆算ミスを減らすには、「見直し」を習慣化することが非常に効果的です。

どんなに注意しても、人は必ずミスをします。

しかし、見直す習慣があれば、それを発見し、正す力が育ちます。

ただし、見直しを苦手とする子どもも多いため、強制ではなく「気づきを促す声かけ」が大切です。

「合ってるか確認してみよう」や「最後まで見直せたらすごいね」といった前向きな言葉が、子どもを動かすきっかけになります。

見直しが定着すると、集中力や自己管理力も育ちます。

以下で、家庭でできる声かけの工夫や見直しを楽しく続けるコツを具体的にご紹介します。

- 見直しタイムを「チャレンジタイム」にする

「5問解いたら、じっくり見直しタイム!」などと区切ることで、見直す気持ちをゲーム感覚で持たせられます。絵文字やタイマーを活用するのも効果的です。 - 見直しポイントを一緒に決める

「今日は桁ずれチェック」「次は暗算で答え合わせ」といったように、見直しの焦点を親子で共有すると、子ども自身の意識が高まりやすくなります。 - 正解よりも「見直したこと」を褒める

「いっぱい見直せたね」「自分で気づけたのはすごい!」など、行動そのものに着目して褒める声かけが、見直しの習慣化につながります。 - 見直しを可視化して習慣化する

チェックリストやスタンプカードを一緒に作ると、見直しの成果を目で見て確認することができます。やる気を維持しやすくなる工夫です。

学年・タイプ別!効果的な指導と対策のコツ

筆算ミスを減らすには、「見直し」を習慣化することが非常に効果的です。

どんなに注意しても、人は必ずミスをします。

しかし、見直す習慣があれば、それを発見し、正す力が育ちます。

ただし、見直しを苦手とする子どもも多いため、強制ではなく「気づきを促す声かけ」が大切です。

「合ってるか確認してみよう」や「最後まで見直せたらすごいね」といった前向きな言葉が、子どもを動かすきっかけになります。

見直しが定着すると、集中力や自己管理力も育ちます。以下で、家庭でできる声かけの工夫や見直しを楽しく続けるコツを具体的にご紹介します。

低学年:数字の書き方と位の理解から

筆算でのミスを減らすには、まず「数字の正しい書き方」と「位の理解」をしっかり身につけることが大切です。

特に低学年では、この基本があいまいなままだと、どんなに練習しても正確な計算につながりません。

数字が読みにくかったり、位がずれていたりすると、子ども自身が途中で混乱してしまいます。

これは理解の問題ではなく、書き方や配置のミスから生まれるケアレスミスがほとんどです。

見た目の整った筆算ができるようになると、ミスの数も自然と減っていきます。

家庭では、ノートのマスを意識して使わせる、書き方を一緒に確認する、数の並びを言葉に出して確認するなどの工夫が有効です。

低学年では、筆算ミスを減らすために「数字の書き方」と「位の理解」の定着が欠かせません。

この基礎が整っていないと、いくら繰り返し練習をしてもミスが減らず、子どもの自信も育ちにくいのです。

まずは数字一つひとつの形や配置が正しく書けているかを丁寧に確認することから始めましょう。

次に、位の理解が曖昧だと、たとえば百の位と十の位を間違えて書いてしまい、全部の計算がズレてしまいます。

これは「理解不足」ではなく「視覚的なケアレスミス」に近いため、ノートのマス目や補助線を活用して、数字がどのマスに入るか意識させることで防げます。

声かけしながら「ここは十の位だね」と言葉で確認する習慣をつけるのも効果的です。

具体的な改善ポイントは以下の通りです:

- マス目を揃えて数字を丁寧に書く

「百」「十」「一」の位置を声に出して確認

書き順や数字の形に注目して、読みにくくないかチェック

- 数字の書き方の基本

筆算で最も基本となるのが、数字の形を正しく・読みやすく書くことです。

特に1・4・7・9などは、形が崩れると他の数字と見間違いやすく、ミスの原因になります。たとえば「1」と「7」の区別がつきにくい書き方をしていると、本人も見直し時に混乱しやすくなります。

数字の練習は、正しい書き順を意識しながら、丁寧に大きく書く練習から始めましょう。

字が小さすぎたり乱雑だったりすると、位のズレにもつながります。

1マスに1つの数字をしっかり収めるように指導すると、整った筆算につながります。

- 位の理解を深めるポイント

「位」とは、数字がどの場所にあるかで数の大きさが変わる考え方です。

たとえば「231」は、「2が百の位」「3が十の位」「1が一の位」にあります。

これを正しく理解していないと、桁がズレてしまい、正しい答えが出せません。

家庭での対策としては、以下のような声かけや練習が効果的です。

「この2は何の位?」「これは百だね」と言葉に出して確認する

数字カードを並べ替えて「これは何の数?」と遊び感覚で学ばせる

十の位と一の位の境目に色付きの線を引いて感覚をつかませる

中学年:手順の理解と繰り返し練習を強化

筆算でのミスを防ぐために、中学年では「手順の理解」と「繰り返し練習」のバランスが非常に重要です。

途中式の意味や順序を正しく理解していなければ、見かけ上できているようでも実際にはミスの温床となります。

この時期は、計算の流れを丸暗記するのではなく、「なぜこの順番で計算するのか」「ここで繰り上がるのはなぜか」といった根本理解を深めることが効果的です。

そして、それを定着させるには繰り返しの練習が欠かせません。

家庭では、手順を声に出しながら解かせる、似た問題で反復させる、間違えた問題を解き直すなどの方法がおすすめです。

中学年で筆算ミスを減らすためには、「手順を理解して」かつ「繰り返し練習で定着させる」ことが肝心です。

家庭で実践しやすい3つの具体的な工夫を以下にご紹介します。

- 手順を声に出して確認する

子どもに筆算の各ステップ(かけ算→引き算→繰り下がりなど)を口に出させることで、頭の中での手順整理を促します。

如実に「ここで何をしているのか」意識でき、曖昧さが減りミスも減少。

- 同じ型の問題を反復させる

特定のパターン(例:3桁×2桁の繰り下がりあり)を何度も解かせることで「慣れ」が生まれます。

回数をこなすうちに手順が自然と身についていくので、丸暗記ではなく理解に基づく定着が期待できます。

- 間違えた問題を“振り返り解き直し”

ミスした問題は放置せず、「どこでどう間違えたか」を一緒に確認してから再挑戦させます。正しく解けたときに褒めることで、自信と自己修正力が育ちます。

声に出す→慣れる→振り返る、という流れを家庭学習に取り入れれば、中学年の筆算力がぐっとアップするでしょう。

特にかけ算でつまずくお子さんには、九九を超えた考え方を身につけさせることが効果的です。

→ かけ算九九だけでは足りない?4年生までに知りたい考え方と理解のコツ

高学年:文章題・応用問題への対応法

高学年になると、文章題や応用問題が増え、筆算ミスの原因が「理解不足」や「読み違い」に変化してきます。

問題文を正しく読み取れず、計算式を立て間違えることが多くなるのが特徴です。

特に、情報を整理せずにそのまま式に当てはめようとすると、意味を取り違えたり、数値の使い方を誤ってしまいます。

その結果、計算力があってもミスを連発してしまうのです。

だからこそ「読む力」と「整理する力」を育てることが重要になります。

家庭では、文章の要点に線を引かせたり、図や表を使って情報を整理させたりすることが効果的です。

また、複数のステップに分けて考える癖をつけることも、応用力の向上につながります。以下で詳しく解説します。

🟢 文章題でつまずかないための工夫

- 読み飛ばしを防ぐ:

問題文の「条件」や「聞かれていること」に線を引かせる習慣をつけると、読み落としが防げます。 - 図や表にまとめる:

言葉だけで理解しにくい場合は、数の関係を図解したり、表に書いたりすることで整理しやすくなります。 - 単位や数量を確認する:

kgやLなどの単位を見落としてミスするケースも多いので、チェックポイントに加えましょう。

🟢 応用問題に強くなるためのアプローチ

- 解き方を言葉にする練習:

ただ式を書くだけでなく、「なぜこの式になるのか」を口で説明させることで、理解が深まります。 - 類題を繰り返す:

応用問題は「型」に慣れることが大切。似た問題を複数解くことで、解き方のパターンが身につきます。 - ミスの原因を振り返る:

「どこで間違えたか?」を一緒に確認することで、次の対策につなげることができます。

このように、文章題や応用問題では「情報を読み取り、整理し、解く」という複数の力が求められます。

焦らず段階を踏んで取り組むことが、筆算ミスの防止にもつながります。

筆算ミス対策に役立つ!おすすめ練習法と無料ツール

筆算ミスの対策には、日々の反復練習と工夫された学習ツールの活用が効果的です。

特に子どもの苦手ポイントに合った方法を選ぶことで、効率よくミスを減らせるようになります。

なぜなら、筆算ミスの多くは「書き間違い」「順序の混乱」「注意力の低下」などが原因で起きるからです。

こうしたミスは、正しい練習方法とチェックポイントを取り入れれば、家庭学習でも改善可能です。

楽しみながら取り組める工夫も、継続のカギとなります。

たとえば、ミスの原因を記録して対策を練る「ミスノート」や、短時間で集中して計算力を鍛える「タイムトライアル」、さらに手軽に始められる無料の筆算アプリなどが有効です。以下で詳しく解説します。

ミスの傾向を記録して対策する「ミスノート」法

筆算で繰り返されるミスを減らすには、どんな間違いが多いのかを「見える化」することが第一歩です。そのために有効なのが「ミスノート」法。

ミスの傾向を記録することで、原因に合わせた対策がとりやすくなります。

同じような間違いを何度もしてしまうのは、本人がミスの原因を自覚していないからです。

記録を通して、「桁のずれが多い」「符号を見落とす」などの特徴が見えると、どこに注意すべきか明確になります。これにより、効率よくピンポイントで改善が可能です。

たとえば、「今日の計算でどんなミスがあったか」を一言で記録するだけでも十分です。

ノートの端に印をつけたり、色分けするのも効果的です。以下で詳しく解説します。

🟢 ミスノート法の実践ステップ

ステップ1:専用のノートを用意する

筆算練習用のノートとは別に、「ミスノート」として1冊用意しましょう。

自由帳や小さめのノートで構いません。目的は“ミスを記録すること”にあります。

ステップ2:ミスをしたらすぐ記録

計算ミスをしたときには、以下の3点を簡単に記録します。

- ミスをした日付

- 問題番号や内容(例:34×6の筆算)

- ミスの種類(例:繰り上がりの記入忘れ)

書き方にルールはなく、子どもが自分で振り返りやすいように記録するのがポイントです。

ステップ3:週に1回、親子でミスを見直す

1週間に1回程度、記録を一緒に見返しましょう。

「同じミスが続いていないかな?」「前より減ってきたかな?」と声をかけるだけでも、子ども自身が気づきを得られます。

ステップ4:対策を一緒に考える

「このミスを減らすにはどうしたらいいかな?」と問いかけながら、対策を一緒に決めます。

たとえば「繰り上がりを書いたら色鉛筆で印をつける」など、小さな工夫でもOKです。

ミスノートは、ただの記録帳ではなく「ミスを成長の材料に変えるツール」です。

最初は親がサポートしながら、徐々に子どもが自分で書けるようになると理想的です。

▶️ 詳しくはこちら

👉【ミスノートの作り方と活用法をチェック】

タイムトライアルで楽しく反復練習

筆算の反復練習には「タイムトライアル」が効果的です。

単に数をこなすのではなく、制限時間内に集中して取り組むことで、計算スピードと正確さの両方を鍛えることができます。

子どもにとってはゲーム感覚で取り組めるため、飽きずに続けられるのも大きなメリットです。

筆算のミスが多い子どもは、「集中力の持続」や「手順の定着」が課題になっていることが多くあります。

時間を意識して解く練習を繰り返すことで、自然と集中力が高まり、筆算の手順も定着しやすくなるのです。

さらに、記録をつけてタイムの成長を見える化することで、子ども自身のやる気にもつながります。

タイムトライアルは、学習の「質」と「量」をバランスよく伸ばせる練習法です。以下で詳しく解説します。

🟢 ミスを減らすタイムトライアルの実践法

ステップ1:10問程度の筆算問題を用意

難易度は子どもの学年に合ったものを選び、計算問題に絞ります。

ステップ2:タイマーで制限時間を設定

最初は「1問30秒」程度を目安にし、慣れてきたら徐々に短縮していきましょう。

ステップ3:記録用紙で結果を見える化

正解数・かかった時間・ミスの内容などを毎回記録します。

ステップ4:成長を一緒に振り返る

前回との比較で「何問できたか」「どのミスが減ったか」などを確認し、成果を言葉で伝えてあげることが大切です。

ステップ5:ごほうびやゲーム性を加える

「タイムを1分以内にクリアしたらシール1枚」など、楽しみながら取り組める工夫を入れると、継続しやすくなります。

タイムトライアルは、「筆算」「ミス」「チェックポイント」のすべてに効果的なアプローチです。

家庭で手軽に取り入れられるので、ぜひ取り組んでみてください。

無料で使える筆算練習サイト&アプリ3選

📘 無料で使える筆算練習サイト&アプリ3選

ハンター算数(小学生算数学習アプリ)

小1〜3年向け、筆算を含む四則演算に対応した無料アプリです。モンスター集めなどゲーム性もあり、楽しく繰り返し学習できます

▶️ 詳しくはこちら

👉【ハンター算数(小学生算数学習アプリ)をチェック】

筆算電卓 ひっさんでんたく(Android/iOS)

紙の筆算をそのまま再現するアプリで、余りあり/なしの割り算にも対応。解き方を可視化し、間違い箇所の理解に役立つと高評価です

▶️ 詳しくはこちら

👉【筆算電卓 ひっさんでんたくをチェック】

Tixoo – 筆算・割り算トレーニング(Android)

各ステップで計算過程を視覚的に解説、クイズ形式もあるため初心者にも分かりやすく、筆算の基礎力強化におすすめ

▶️ 詳しくはこちら

👉【Tixoo – 筆算・割り算トレーニングをチェック】

これらはすべて無料で利用可能なので、家庭での反復練習にもぴったりです!次のように選ぶと効果的でしょう:

- 低学年向けにはゲーム感覚の「ハンター算数」

- 紙と同じ感覚で解きたいなら「筆算電卓」

- 工程を丁寧に理解したい場合は「Tixoo」

気になるものがあれば、まずはインストールしてお子さんと一緒に試してみてはいかがでしょうか?

よくある質問Q&A|家庭での声かけや進め方に関する疑問

家庭での声かけや進め方に悩む保護者は多く、「どう伝えれば子どもが前向きになるのか」と悩んでいる方も少なくありません。

結論としては、子どもに合った声かけと適切な関わり方をすることで、筆算のミスは確実に減らすことができます。

その理由は、子どもが安心して学習できる環境が整うと、ミスを恐れずに挑戦する姿勢が育まれるからです。

逆に、声かけの内容やタイミングが適切でないと、自信を失ってしまい、かえってミスが増えてしまうこともあります。

たとえば、「なんでこんなところで間違えるの?」と責めるのではなく、「ここはどこで間違えたかな?」と一緒に確認する姿勢が大切です。

学年や性格に応じた声かけの工夫や、保護者が気をつけたい対応について、以下で詳しく解説します。

「見直しを嫌がる子」にはどう声をかける?

「見直しを嫌がる子」には、責めるのではなく励ます声かけが効果的です。

見直しの時間を「失敗を見つける」ものではなく、「できたことを確認する」時間として伝えることで、前向きな姿勢を引き出すことができます。

なぜなら、見直しに対して「間違い探し」というネガティブな印象を持っている子が多いからです。

見直しが「できた自分を確認する時間」だと気づくことで、自信を持って取り組めるようになります。

たとえば、「自分で見直しして満点だったらすごいね」と声をかけたり、「どこが一番頑張ったと思う?」と振り返らせることで、自発的な行動につながります。

🟢 「見直しを嫌がる子」にはどう声をかける?

- 見直しを「ゲーム」感覚にする声かけ

- 小さな成功体験に注目する声かけ

- タイミングと環境を整える工夫

見直しを嫌がるお子さんには、負担ではなく「楽しい挑戦」と捉えられるような声かけが有効です。

理由は、見直しが「失敗を探す厳しい時間」だと感じてしまうと、ストレスや避けたい気持ちが強くなってしまうからです。

よって、見直しを「自分のがんばりを認める時間」にしてあげることが大切です。

以下の3つの工夫を取り入れると、自発的な見直し習慣が育ちやすくなります。

- ゲーム感覚で声をかける:

「正解率チャレンジ!残り◯問!」「あと何分で全部チェックできるかな?」と、時間や数をゲームのように提示してみましょう。 - 成功体験に注目する:

「ここ、自分で気づいたね!すごい!」と努力や発見を褒めると、自己肯定感が高まります。 - 見直しの環境を整える:

最初は静かな場所で、短い時間からスタート。終わったら一緒に「できたことシート」を書いて振り返ります。

これらの声かけと工夫によって、見直しが“嫌な作業”から“楽しくて意味のある時間”へと変わり、自ら取り組む姿勢が育ちます。

テスト本番で筆算ミスを減らす方法は?

本番でミスを減らすカギは“習慣づけ”と“落ち着く工夫”にあります。

まず大切なのは、日頃から「見直し」「途中式の整理」「数字の丁寧な記入」といった基本を身につけておくこと。

テスト中だけ特別なことをしようとすると、かえって焦ってしまいます。

そして本番では、次のような工夫が効果的です。

- 最初に「桁ずれ」「数字の写し間違い」に注意するよう自分に声をかける

- 計算ごとに「ひと呼吸おいてから次に進む」意識を持つ

- 見直しの時間を残すように、時間配分を練習しておく

「いつもどおり落ち着いてやれば大丈夫」と声をかけることで、子どもも安心して実力を発揮しやすくなります。

宿題の筆算を自信につなげる声かけは?

ミスよりも“取り組み方”や“成長”を褒める声かけが効果的です。

筆算の宿題では、正解・不正解よりも、「どんなふうに取り組んだか」「前より何ができるようになったか」に注目するのがポイントです。

以下のような声かけが、自信につながります。

- 「この書き方、前よりずっと見やすくなったね!」

- 「この問題、自分で途中で間違いに気づけたのすごいね」

- 「前はここでつまずいてたけど、今日はスムーズにできたね!」

- また、「あと2問で全部終わるね、がんばってるね」といった“プロセス”への声かけも有効です。

子どもは「できた!」を積み重ねることで、自然と「もっとやってみよう」という気持ちが育ちます。

親が手を出しすぎてしまうときの対処法

子どもの筆算の練習中、つい親が手を出しすぎてしまうことがありますが、自立を育てるためには「見守る姿勢」が何より大切です。

失敗も学びの一部と捉えることが、成長への第一歩となります。

なぜなら、親が先回りしてしまうと、子どもは「自分で考える力」や「粘り強く取り組む姿勢」が育ちにくくなってしまうからです。

多少時間がかかっても、本人の気づきを大切にすることが大切です。

たとえば、「どこから考えようか?」「自分でここまでやってみて」などの声かけを意識し、すぐに答えを教えるのではなく、問いかけで考える時間を作りましょう。

小さな成功体験を積み重ねることで、自信を持って筆算に取り組めるようになります。

ミスが減らないときの学習スケジュールの工夫

筆算のミスがなかなか減らない場合は、学習スケジュールそのものを見直すことが効果的です。

詰め込みすぎず、子どもの集中力が高い時間帯に短時間で区切った学習を取り入れることが大切です。

なぜなら、長時間だらだらと学ぶよりも、短時間で集中して取り組むほうが理解度も定着率も上がるからです。

また、間違い直しの時間をしっかり確保し、ただの「やりっぱなし」を避けることもミスを減らす鍵となります。

たとえば「朝の15分だけ計算問題」「夜は復習に5分」など、リズムよく継続できるスケジュールを組むことで、学習への抵抗感を減らし、筆算ミスの改善にもつながります。

まとめ:筆算のミスはチェックと工夫で必ず減らせる!

筆算のミスは、日々の小さなチェックと学習の工夫を積み重ねることで、確実に減らすことができます。

「うちの子は計算が苦手」と諦めずに、原因を見極めて対処することが大切です。

ミスの多くは、理解不足や確認不足、集中力の持続といった身近な要因によって引き起こされています。

そのため、適切なチェックポイントを設け、繰り返し練習と親の声かけを続けることで、改善は十分可能です。

特に家庭でできる簡単な工夫やサポートが、子どもの自信と計算力の向上につながります。

今回紹介した方法を、できるところから試してみてください。

筆算のミスは、努力次第で必ず減らせます。

ぜひこの3つのチェックポイントを試して、コメントや体験談を教えてください!

コメントを残す